목차

목차를 누르시면 해당 위치로 이동합니다.

1. 개요

광복회는 1915년 음력 7월 15일, 대구 달성공원에서 창립된 국내 독립운동단체이다. 한말 의병전쟁의 무장투쟁과 계몽운동을 통한 실력양성의 한계를 극복하고, 1910년대 일제의 무단통치가 실시되던 국내에서 일제와 전쟁을 통해 독립을 달성한다는 목적으로 창립되었다. 독립군을 양성하기 위해 만주 길림에 만주 본부를 설치하고, 전국 8도에 지부를 설치했다. 국내외에 활동 거점을 마련하고 군자금을 모집하며 의열투쟁을 전개하였다. 1910년대 국내에서 조직된 비밀단체 중 유일하게 전국적 조직을 갖춘 단체였으며, 1920년대 주비단과 광복단결사대로 계승되었다.

2. 광복회의 창립

1910년대 독립운동은 식민통치라는 현실에 직면하면서 한말 국권회복운동의 한계를 극복하고 새로운 독립운동 방략을 모색하는 것으로 시작되었다. 당시까지의 국권회복운동은 ‘국권회복’이라는 목적은 같았으나 의병전쟁과 계몽운동으로 방법과 이념상의 차이를 갖고 있었다. 그러나 한일강제합병에 직면하면서 계몽운동의 실력양성이나 의병전쟁의 무력투쟁만으로는 식민지배를 극복할 수 없다는 인식이 확산되었다. 이러한 인식은 독립전쟁론으로 이어졌다. 독립전쟁론은 국외에 독립군을 양성해 일제와 전쟁을 전개해 독립을 달성한다는 방략이었다. 광복회는 이러한 독립전쟁을 실현하기 위해 국내에서 창립된 비밀단체였다.

광복회는 1915년 음력 7월 15일에 창립되었다. 1910년대 국내에서 조직된 독립의군부·풍기광복단·민단조합·달성친목회·조선국권회복단과 한말 의병전쟁과 계몽운동에 참여했던 이들이 연합해 창립했다. 광복회 참여자들의 운동노선은 의병전쟁 계열의 복벽주의(復辟主義)와 계몽운동 계열의 공화주의(共和主義)로 나뉘어 있었다. 이처럼 노선이 달랐음에도 독립전쟁과 광복을 목표로 뜻을 모았다. 창립장소는 대구의 달성공원이었다. 광복회에는 다수의 독립운동가가 참여하고 있어 결성식에 많은 회원이 참여해야 했고 일제의 감시를 피하기 위해서는 일반인들이 자연스럽게 모일 수 있는 곳이 필요했기 때문이다.

대구 달성공원(1924)ⓒ서울역사아카이브

대구 달성공원(1924)ⓒ서울역사아카이브

광복회원들은 “우리는 우리 대한독립권(大韓獨立權)을 광복하기 위하여 우리의 생명을 바칠 것은 물론이요, 우리의 일생에 목적을 달성하지 못할 때는 자자손손(子子孫孫)이 계승하여 불구대천(不俱戴天)의 원수 일본을 완전히 축출하고 국권을 완전히 회복하기까지 절대불변하고 일심전력할 것을 천지신명께 맹세”한다고 서약한 후 광복회를 창립했다. 광복회원들은 조국을 회복하고 원수 일본을 몰아내어 우리 동포를 구하는 것이 한민족의 천직이자 의무라 여기고 광복회를 결성한 것이다.

광복회의 목적은 국권을 회복하고 독립을 달성하는 것이었다. 이를 위해 만주에 사관학교를 설치하고 독립군을 양성해 무력이 준비되면 일제와 전쟁을 전개하고자 했다. 광복회원들은 원수 일본을 몰아내고 국권을 회복하는 것이 우리 민족의 의무라 여기고 있었고, 각자가 가지고 있는 능력을 발휘해 최선을 다하면 강토(疆土)의 회복과 광복은 당연히 도래한다는 신념을 가지고 있었다. 광복회의 투쟁강령은 ‘무력준비·무관양성·군인양성·무기구입·행형부설치·무력전’이었다. 투쟁강령은 독립전쟁을 벌이기 위한 방략이었고, 대부분이 무력준비에 초점이 맞추어져 있었다. 즉 독립군을 양성하고 자금을 조달해 군비를 갖춘 뒤 일제와 전쟁을 벌인다는 계획이었다. 이를 위해 한인(韓人)을 만주로 이주시키고 자금을 조달해 전쟁을 수행한다는 계획을 수립했다. 따라서 광복회는 표면적으로는 ‘회’라는 온건한 명칭을 사용했지만, 실제 편제에서는 ‘사령관·사령부·사령관·지휘장’등 군대식 조직체계를 갖추었다.

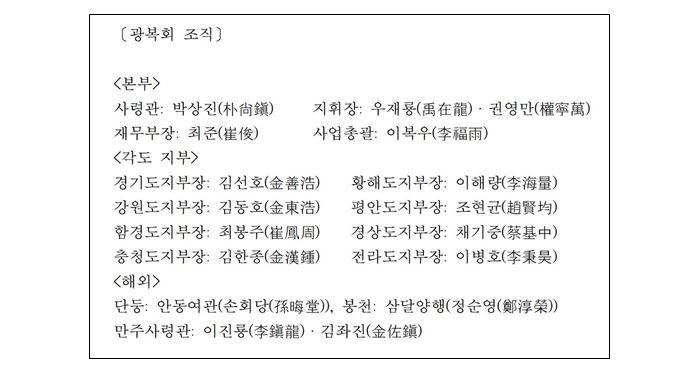

광복회 조직

광복회 조직

광복회는 본부를 경주 박상진의 집에 설치했다. 광복회는 박상진의 주도하에 결성되었기 때문에 그의 거주지인 경주에 본부를 설치한 것이다. 본부에 참여한 이들은 경주와 대구를 오가며 활동했고, 대구에서의 활동은 상덕태상회가 중심이었다. 따라서 대구의 상덕태상회는 경주에 설치된 본부 기능을 분담하고 있었다.

광복회는 1915년 조직된 후 국내외로 조직을 확대했다. 먼저 길림광복회를 설치했다. 길림광복회는 1915년 12월 국내에서 파견된 우재룡이 중심이 되어 설치되었다. 독립전쟁을 실현하기 위해 길림에 사령부를 두고 군대를 양성하기 위해서였다. 즉 길림광복회는 독립군을 양성하기 위한 만주본부였으며, 황해도 의병장 이진룡이 부사령으로 임명되어 책임을 맡았다. 그러나 이진룡이 운산금광에서 자금을 모집하던 중 체포되자 광복회는 1917년 김좌진을 만주로 파견해 부사령의 책임을 맡겼다.

상덕태상회 사진(민주중보 1946년 1월 3일자)

상덕태상회 사진(민주중보 1946년 1월 3일자)

광복회는 전국에 지부도 설치했다. 조직목적을 실현하기 위해서는 회원의 확보와 활동 거점이 필요했기 때문이다. 광복회 지부 중 충청도·경상도·전라도·황해도·평안도 지부는 광복회 활동에 중심적 역할을 담당했다. 광복회가 전국적인 활동을 할 수 있었던 배경에는 해당 지역에 연고가 있는 지부원들의 역할이 컸다.

광복회는 국내외 상업조직으로 위장한 활동 거점도 설치했다. 대구의 상덕태상회(尙德泰商會), 영주의 대동상점(大東商店), 중국 단둥의 안동여관(安東旅館)과 삼달양행(三達洋行), 장춘의 상원양행(尙元洋行) 등이 이러한 기능을 수행한 대표적인 기관이었다. 영주에 설치된 대동상점은 광복회의 활동 거점이었을 뿐만 아니라 길림광복회 조직비용을 조달했다. 이밖에도 예산·연기·인천·광주·삼척 등에 설치된 거점들도 광복회 활동의 주요 기반이었다. 광복회가 설치한 연락거점은 회원들의 자산 출원으로 설치되고 운영되었으며, 자금조달 및 지역 사업을 추진했다.

3. 광복회의 활동

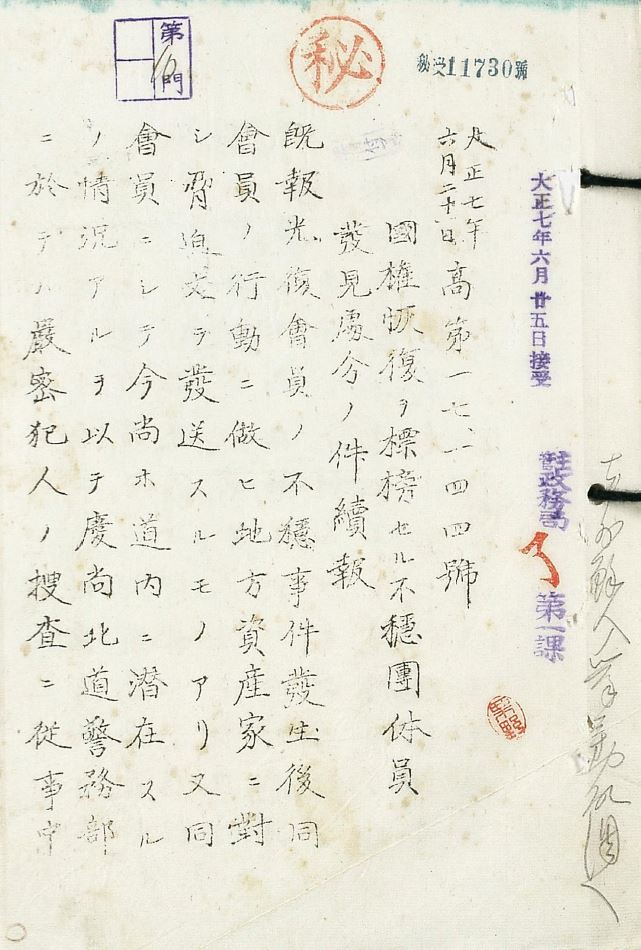

광복회 회원들을 체포해 취조한 결과를 보고하는 「국권회복을 표방한 불온단체원 발견처분의 건 속보」(1918년 6월 21일)ⓒ국사편찬위원회

광복회 회원들을 체포해 취조한 결과를 보고하는 「국권회복을 표방한 불온단체원 발견처분의 건 속보」(1918년 6월 21일)ⓒ국사편찬위원회

광복회는 군자금 모집에 주력했다. 창립목적을 실현하기 위해서는 막대한 자금이 필요했기 때문이다. 군자금 모집은 다양한 방법으로 추진되었다. 회원들이 자신의 재산을 헌납하기도 했으며, 일본인 소유의 광산을 공격하거나 중국지폐를 위조해 자금을 조달하기도 했다.

지휘장 우재룡과 권영만은 1915년 12월 경주 광명리에서 일제의 우편마차를 공격해 경주에서 대구로 운송되던 세금 8천 7백원을 탈취하였다. 김진만(金鎭萬)·김진우(金鎭禹)·박상진·임봉주(林鳳柱)·정운일(鄭雲馹) 등은 1916년 9월 대구부호 서우순을 상대로 자금 모집을 추진했다. 일명 ‘대구권총사건’으로 알려진 자금모집은 실패했고, 참여자 대부분이 체포되어 옥고를 치렀다.

광복회는 1917년 음력 6월부터 전국의 부호를 대상으로 의연금 모집도 추진했다. 전국의 자산가에게 독립의 당위성을 설명하고 ‘애국심’에 호소해 자발적으로 제공하는 의연금을 모집하는 것이었다. 이를 위해 전국의 광복회원들이 지역의 자산가를 조사하고, 조사된 자산가들에게 광복회 명의의 통고문을 발송하고 일정한 기간이 지난 뒤에 의연금을 모금했다.

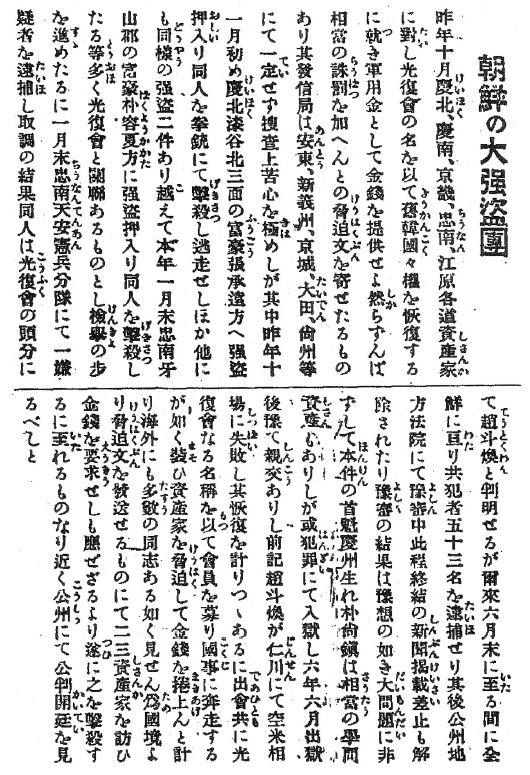

광복회 사건의 내용과 관련자들의 체포 및 재판 과정을 보도한 「조선의 대강도단」(법률신문 1918년 11월 23일자)

광복회 사건의 내용과 관련자들의 체포 및 재판 과정을 보도한 「조선의 대강도단」(법률신문 1918년 11월 23일자)

통고문 발송은 치밀하게 추진되었다. 자산가 명단은 소금물로 작성했다. 소금물로 문서를 작성하면 평소에는 보이지 않으나 불을 쬐어야만 글씨가 보이는 점을 이용했다. 광복회원들은 일제의 감시를 피하기 위해 ‘광부 한명을 얻었다’, ‘금광 1개소를 발견했다’와 같은 은어(隱語)를 사용했다. 이는 ‘광복회원 1명을 입회시켰다’, ‘자금 조달할 회원 1명을 찾았다’라는 뜻이었다.

통고문에는 광복회 명의의 인장을 날인하고 이를 절반으로 잘라 한쪽을 통고문에 첨부하고, 다른 한쪽을 광복회원이 자금 수령 시에 제시해 광복회원임을 증명하였다. 이처럼 치밀한 방식으로 의연금 모금이 진행되었다.

광복회 통고문 발송은 본부와 지부에서 추진되었다. 본부에서는 충청도와 경상도 지역의 자산가에게 「포고문」을 발송했다. 포고문 발송은 중국 단둥과 신의주 등 국내외에서 이루어졌다. 포고문을 한곳에서 발송했을 때 발생할 수 있는 위험을 줄이기 위해서였다. 경상도 지부에서는 「경고문」, 충청도 지부에서는 「고시문」, 황해도 지부에서는 「배일파」라는 통고문을 발송했다. 그러나 광복회의 의연금 모집은 접수자들의 일제 신고 등으로 인하여 성공을 거두지 못했다. 일제의 식민지배가 시작된 지 얼마 되지 않았지만, 식민지 권력에 안주하려는 이들이 군자금 모집을 외면했기 때문이다.

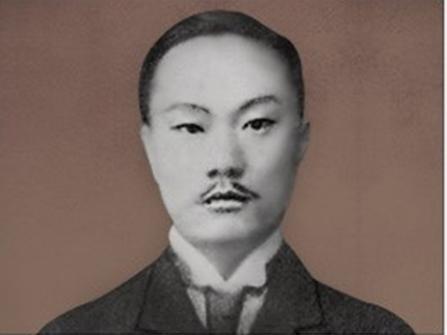

박상진(1963년 독립장)

박상진(1963년 독립장)

광복회는 의열투쟁도 전개했다. 총사령 박상진은 1916년 음력 6월, 중국 단둥에서 이관구(李觀求)와 조선총독 처단 계획을 세웠으나 계획은 성공하지 못했다. 친일파 처단 또한 광복회의 주요한 활동이었다. 전라도지부에서는 1917년 5월 서도현을 처단했고, 경상도지부에서는 1917년 음력 9월 장승원을 처단했다. 충청도지부에서는 1918년 1월 도고면장 박용하를 처단했다. 광복회는 의열투쟁을 전개한 후 ‘나라를 광복하려 함은 하늘과 사람의 뜻이니 큰 죄를 꾸짖어 우리 동포에게 경계하노라(曰維光復 天人是符 聲此大罪 戒我同胞), 경계하는 이 광복회원(聲戒人 光復會員)’이라 기록한 사형선고문을 붙였다. 조국의 광복을 위해 친일파를 처단했다는 것을 명백히 밝히기 위한 것이었다.

4. 광복회의 와해와 계승단체

광복회는 1918년 1월부터 회원들이 일제에 체포되면서 와해 되었다. 군자금 모집을 위해 발송한 통고문과 의열투쟁은 광복회를 일제에 노출 시켰다. 일제는 1917년 10월경부터 광복회의 존재를 파악했다. 광복회에서 발송한 통고문이 발견되었고, 광복회의 의열투쟁이 계속되고 있었기 때문이다. 일제는 광복회원 체포에 집중했다. 무단통치가 실시되고 있는 상황에서 국내에서 ‘광복’이라는 명칭을 사용하는 단체가 조직되어 자금을 모집하고, 의열투쟁을 전개하며 자신들의 정체를 명백히 밝히고 있는 상황이었다.

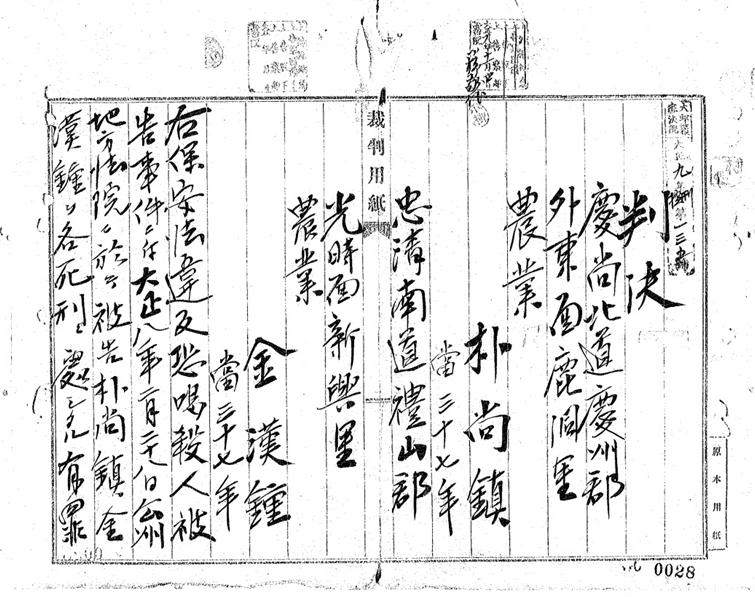

박상진, 김한종 판결문(대구복심법원, 1920년 9월 11일)

박상진, 김한종 판결문(대구복심법원, 1920년 9월 11일)

일제는 통고문 수령자의 주소와 의연금 요구액이 자산 정도에 비례한다는 점에 주목해 통고문이 가장 많이 발견된 충청도 지역을 주목했고, 1918년 1월 김한종·김경태·장두환 등 충청도지부원이 체포되었다. 이후 박상진·채기중·임봉주·이관구 등 주요 인물들이 체포되었다. 체포된 광복회원은 32명이 기소되어 유죄판결을 받고 옥고를 치렀으며 김경태·김한종·박상진·채기중은 사형 순국했으며, 장두환은 옥중 순국하였다.

체포를 피한 광복회원들은 해외로 피신하거나 국내에서 은신하면서 잠시 활동을 중단했다. 그러나 1919년 3.1운동 후 국내에서 비밀결사들이 조직되면서 활동을 재개했다. 우재룡은 1919년 6월 권영만·안종운·소진형·이재환 등과 충청도 일원에서 활동을 재개했으며, 1920년 6월 임시정부와 연계해 주비단을 조직했다. 한훈은 1920년 6월 조선독립군사령부(광복단결사대)를 조직하고 조선총독 및 일제고관 암살을 추진했다.

5. 광복회의 역사적 의의

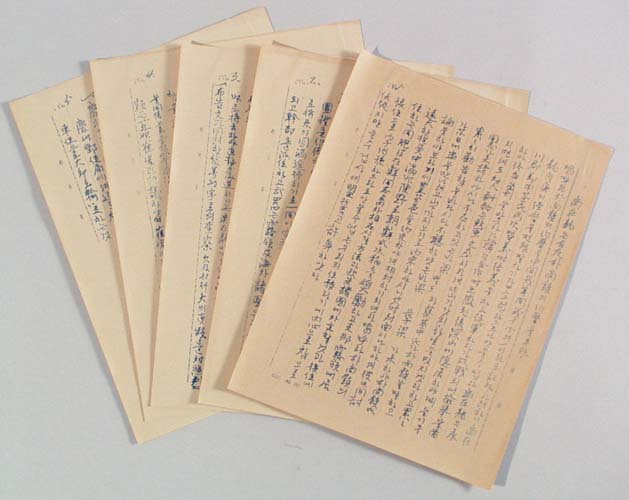

대한광복회 내력(우재룡)ⓒ독립기념관

대한광복회 내력(우재룡)ⓒ독립기념관

1910년대 국내독립운동은 일제의 폭압적인 무단통치로 인해 한계에 부딪혔다. 또한 국내독립운동 단체들도 복벽주의와 공화주의 계열로 나뉘어져 이념과 투쟁노선을 달리했다. 광복회는 이러한 한계를 극복하고 조직되었다. 한말 의병전쟁계열과 계몽운동 계열이 조국의 독립이라는 과제 아래 통합했던 것이다.

광복회는 1910년대 국내독립운동단체로는 유일하게 전국적 조직을 갖추고 만주와 국내외에 활동 거점을 설치했다. 식민지배에 안주하려는 친일세력을 처단해 민족적 각성을 일깨우고 독립군 양성을 통한 독립전쟁을 추진했다. 광복회는 한말 국권회복운동의 한계를 극복하고 1910년 독립운동을 선도함으로써 민족적 역량이 3.1운동으로 계승될 수 있는 기반을 제공했으며, 1920년대 국내외에서 전개된 의열투쟁의 선구적 역할을 담당했다.

https://e-gonghun.mpva.go.kr/user/IndepCrusaderDetail.do?goTocode=20003&indepMeritSeq=1407주소복사하기